数年前に情報処理技術者試験のPMに合格したので、その知識について、そして勉強方法について備忘録としてまとめようかと思います。シリーズとして投稿していく2つ目となります。

前回はプロジェクトマネジメントとはどのようなものであり、知識体系としてはどのようにまとめられていて、活用されているのかについて説明します。そしてプロジェクトの成功って何なのかについて話をしました。

今回は続きとしてPMBOKで体系立てられているプロジェクトマネジメントのプロセス・知識エリアについてそれぞれのプロセス、知識エリアとはどういうものなのか、またそれぞれの関係性、流れはどのよになっているのかについて解説していきたいと思います。

CONTENTS

プロジェクトマネジメントのプロセス・知識エリア

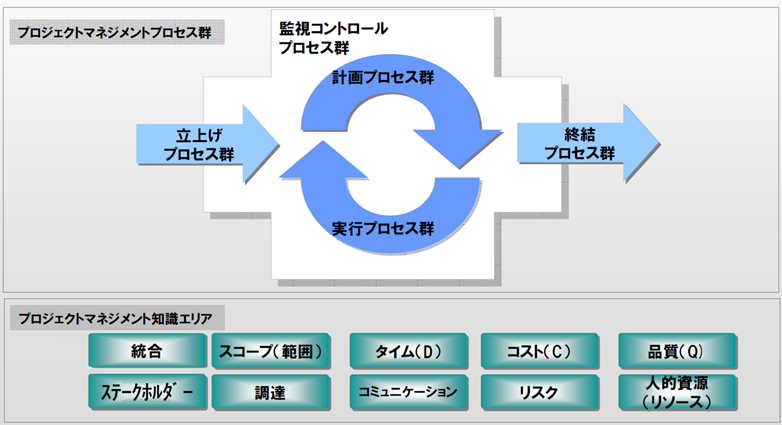

プロジェクトマネジメントのプロセス・知識エリアは5つのプロセスと10の知識エリアからなる。これらのプロセス群と知識エリアをプロジェクト立上げからプロジェクト完了までの各フェーズにおいてプロジェクトマネジメントでは実施していくことが必要となる。

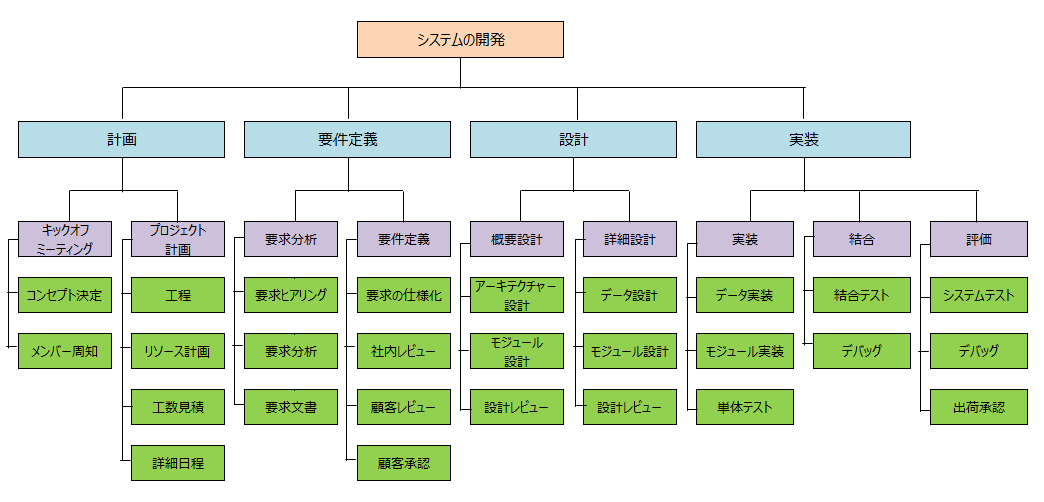

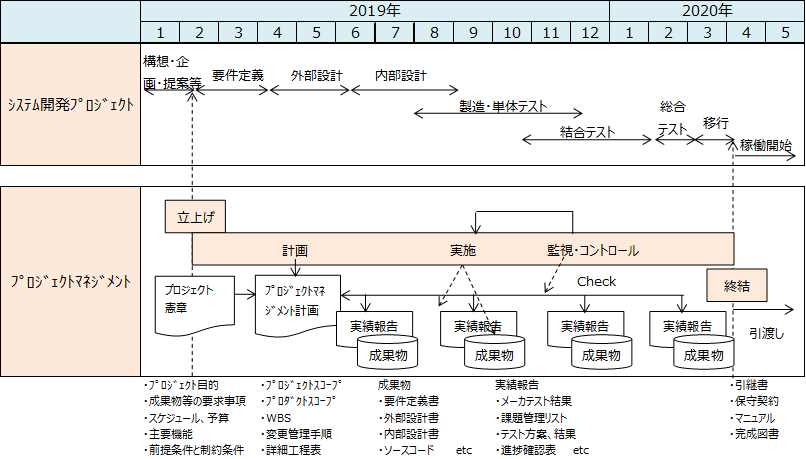

分かりやすく一般的なプロジェクトのスケジュールに沿った記載を以下に行う。システム開発プロジェクトにおいて企画構想から稼働までのフェーズにおいてプロジェクトマネジメントではプロセス群と知識エリアを活用してどのようにコントロールしていくかを省略して記載した図となる。

プロジェクトマネジメントのプロセス群

プロジェクトマネジメントのプロセスは下記の5つの群に大別されます。

- 立上げプロセス群:プロジェクトの目標設定、要求事項の確認

- 計画プロセス群:予算・要員・スケジュール・品質・リスク等の管理計画の立案

- 実行プロセス群:計画を実行するために、人やそのための資源の調達を行う。

- 監視・コントロールプロセス群:計画からの差異を識別するため、進捗を定期的に監視・測定し、必要に応じて対処を行う。

- 終結プロセス群:プロジェクト終了時の各種整理や折衝、手続き

プロジェクトマネジメントの10の知識エリア

プロジェクトマネジメントにおける10の知識エリアとして全体管理から、スコープ定義、QCD管理、資源、調達、人員管理、ステークホルダー管理などがある。これらの状態を把握し、遅れや問題の兆候を早期発見し、対処することで未然に防いでいくことがプロジェクトマネジメントにおいてはとても重要となる。例えばプロジェクトの進捗遅れが発生していることが分かってから、対処を開始した場合、皆さんもよくご存じかと思いますが、遅れを取り戻すためには大変な労力を要することとなる。そのため兆候を見つけ早めに芽を摘むことが大切となる。

統合マネジメント

プロセス群内の各種プロセスとプロジェクトマネジメント活動の特定、定義、結合、統一、調整等を行うために必要なプロセスおよび活動。

スコープマネジメント

プロジェクトを成功のうちに完了するために必要なすべての作業を含み、かつ必要な作業のみを含むことを確実にするために必要なプロセス。

スケジュールマネジメント

プロジェクトを所定の時間で完了するようにマネジメントする上で必要なプロセスからなる。

コストマネジメント

プロジェクトを承認済みの予算内で完了するための、計画、見積り、予算化、資金調達、財源確保、マネジメント、およびコントロールのプロセス。

品質マネジメント

ステークホルダーの期待を満たすために、品質要求事項の計画、マネジメント、およびコントロールに関する組織の品質方針を組み込むプロセス。

資源マネジメント

プロジェクトを成功裏に完了させるために必要な資源を特定し、獲得し、そしてマネジメントするプロセス。

コミュニケーションマネジメント

プロジェクト情報の計画、収集、生成、配布、保管、検索、マネジメント、コントロール、監視、そして廃棄を適時かつ適切な形で確実に行うために必要なプロセス。

リスクマネジメント

プロジェクトに関するリスク・マネジメントの計画、特定、分析、対応計画、対応策の実行、およびリスクの監視を実施するプロセス。

調達マネジメント

プロダクト、サービス、資産をプロジェクト・チームの外部から購入または取得するプロセス。

ステークホルダーマネジメント

ステークホルダーの期待とプロジェクトへの影響力を分析し、プロジェクトの意思決定や実行に効果的に関与できるような適切なマネジメント戦略を策定する。

知識エリアを構成するプロセス

知識エリアとプロセス群の関係を表す表が以下の表である。各プロセスにおいて何をしないといけないのかが表形式で記載されている。

| プロセス群 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 知識エリア | 立上げ | 計画 | 実行 | 監視・コントロール | 終結 | |

| 統合 マネジメント | 4.1 プロジェクト憲章作成 | 4.2 プロジェクトマネジメント計画書作成 | 4.3 プロジェクト作業の指揮・管理 4.4 プロジェクト知識の管理 | 4.5 プロジェクト作業の監視・コントロール 4.6 統合変更管理 | 4.7 プロジェクト、フェースの終結 | |

| スコープ マネジメント | 5.1 スコープマネジメント計画 5.2 要件事項収集 5.3 スコープ定義 5.4 WBS作成 | 5.5 スコープ妥当性確認 5.6 スコープ・コントロール | ||||

| スケジュール マネジメント | 6.1 スケジュールマネジメント計画 6.2 アクティビティ定義 6.3 アクティビティ順序設定 6.4 アクティビティ所要期間見積 6.5 スケジュール作成 | 6.7 スケジュールコントロール | ||||

| コスト マネジメント | 7.1 コストマネジメント計画 7.2 コスト見積 7.3 予算設定 | 7.4 コストコントロール | ||||

| 品質 マネジメント | 8.1 品質マネジメント計画 | 8.2 品質保証 | 8.3 品質コントロール | |||

| 資源 マネジメント | 9.1 人的資源マネジメント計画 9.2 アクティビティ資源見積 | 9.2 プロジェクトチーム編成 9.3 プロジェクトチーム育成 9.4 プロジェクトチームマネジメント | ||||

| コミュニケーション マネジメント | 10.1 コミュニケーションマネジメント計画 | 10.2 コミュニケーションマネジメント | 10.3 コミュニケーションコントロール | |||

| リスク マネジメント | 11.1 リスクマネジメント計画 11.2 リスク特定 11.3 定性的リスク分析 11.4 定量的リスク分析 11.5 リスク対応計画 | 11.6 リスク対応の実施 | 11.6 リスクコントロール | |||

| 調達 マネジメント | 12.1 調達マネジメント計画 | 12.2 調達実行 | 12.3 調達コントロール | |||

| ステークホルダー マネジメント | 13.1 ステークホルダー特定 | 13.2 ステークホルダーマネジメント計画 | 13.3 ステークホルダーエンゲージメントマネジメント | 13.4 ステークホルダーエンゲージメントコントロール | ||

各プロセス群と知識エリアの関係

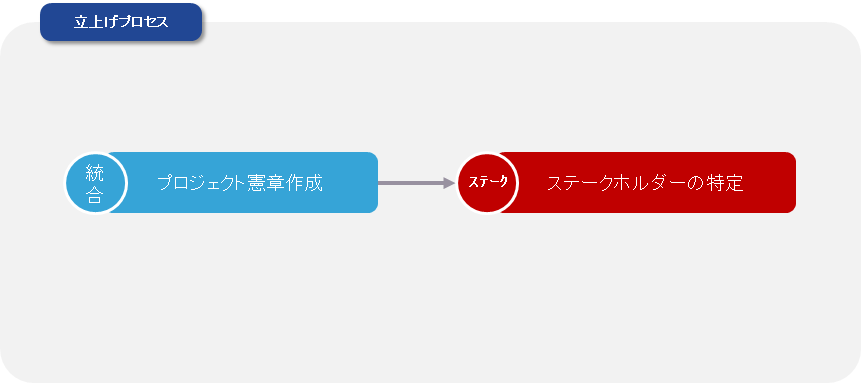

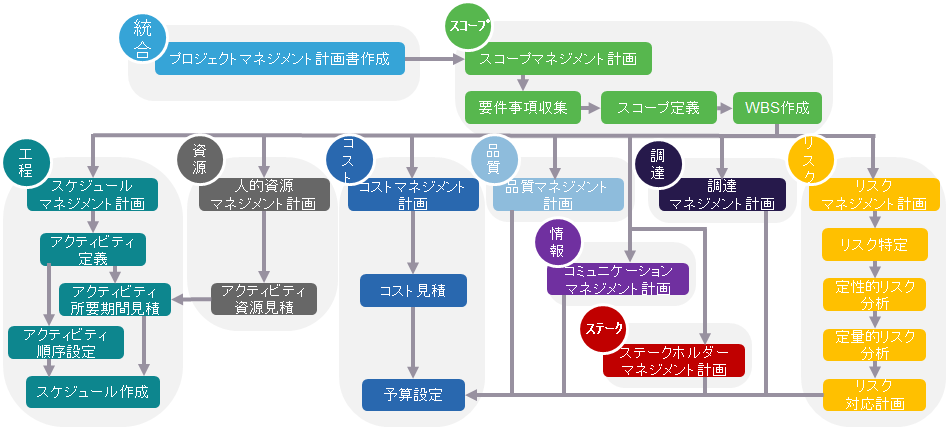

表だけだだと各プロセスにおける各知識エリアの関係が分かりづらいので、関係性や流れを図で記載します。

立ち上げプロセス群の関係

プロジェクト検証作成はプロジェクトを立ち上げる際に一番最初に取り掛かる作業です。

作成するのはプロジェクトオーナーやスポンサーなので、実はプロジェクトマネジャーが作るものではありませんが、自社製品、設備を作るような組織であればビジネスとしていけると判断したところで目標、スコープ、成果物等を規定したプロジェクト憲章を作成します。プロジェクトマネージャーはプロジェクト憲章のなかでアサインされます。すでにニーズの掘り起こしや提供する価値の見極めをプロジェクト憲章にて行えているため、そしてプロジェクトにより影響を受けるステークホルダーを特定します。

計画プロセス群の関係

プロジェクトマネジメント計画書は「プロジェクトのマネジメントのやり方を記述した包括的な内容」を記述します。プロジェクト憲章や他のプロセスからのアウトプットを統合し、調整するために必要な行動を文書化します。プロジェクトの実行、監視とコントロール、終結の方法を規定し、継続していく中で、他のプロセスからフィードバックを受けて計画書の内容を更新していきます。

プロジェクトマネジメント計画書には以下の様なことを記載します。

- プロジェクト・ライフサイクル

- 個々のプロセスの決定

- 成果物作成への取組み方

- プロジェクトに使用する特別なツールと技法の記述

- 主要なプロジェクトのインターフェース

- スコープ、スケジュール、コスト、品質等の差異の限界値

- スコープ、スケジュール、コスト、品質等のベースラインマネジメント

- プロジェクト・レビューを行う回数、タイミング、項目

- 変更管理プロセス

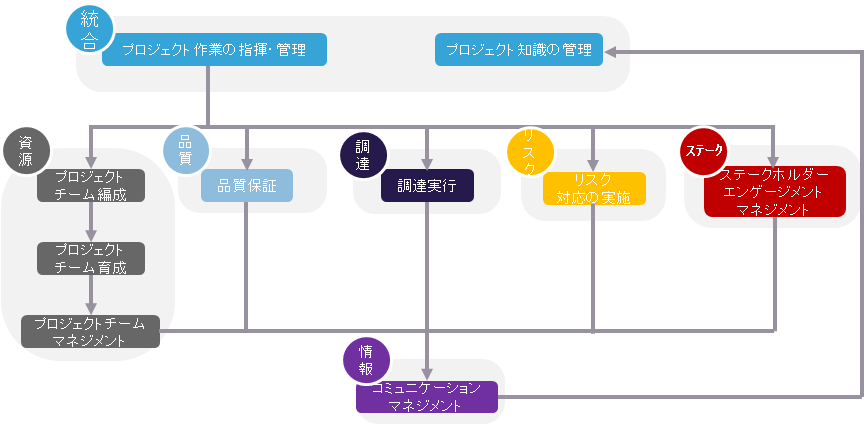

実行プロセス群の関係

実行プロセス群では、プロジェクトマネジメント計画書に従って、人員と資源、品質を調整しアクティビティを統合、実行します。

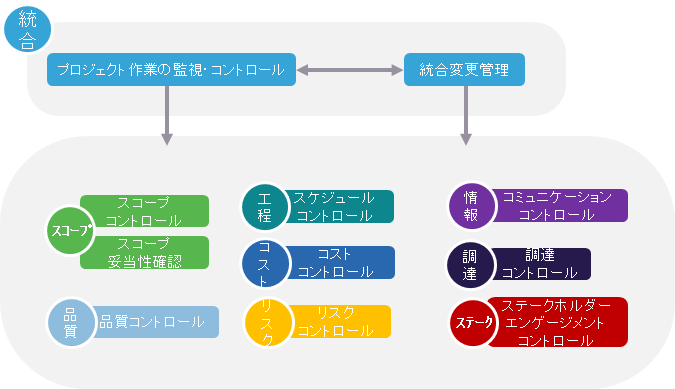

監視・コントロールプロセス群の関係

監視・コントロール・プロセス群では、プロジェクトの進捗やパフォーマンスを定期的に監視、測定し、プロジェクトマネジメント計画書とパフォーマンス差異を検証し、その結果、必要な変更を開始するプロセスとなります。

終結プロセス群の関係

終結プロセス群は、すべてのプロセス群の所定のプロセスが完了していることを検証し、プロジェクトやフェーズの終了を公式に確定するプロセス群です。

最後に

本投稿ではプロジェクトマネジメントにおける5つのプロセス群と知識エリアについて説明しています。どの知識エリアも重要であり、それぞれの項目を兆候管理し、発生時のリスクについて管理してくことが大切となります。ただ、一人の人が全体のすべてをマネジメントすることは大変困難なため、人の育成計画をしっかり練ってどのプロジェクトで、何を学んでもらうかをしっかり考えて人を育成していくこと、そしてプロジェクト内で作った資産を次回以降も使えるようにしていくことでプロジェクトの質を高めていくことが可能となる。