先日、アウトドア用にモーラナイフのNo.1のブレードを使用して、プーッコナイフを自作しました。ハンドル材は紫檀を使用して製作し、かなりお気に入りの一本になりました。

そして前回のうまく作ることができたので、次の一振りということでカービング用の刃長が短めのナイフを製作しようと考えて準備してきましたので、今回2本目のシース製作を紹介したいと思います。

CONTENTS

前回のおさらい

前回の記事にてカービングナイフのハンドル製作までを紹介しましたが、簡単におさらいします。以下に前回の記事をリンクしておきます。

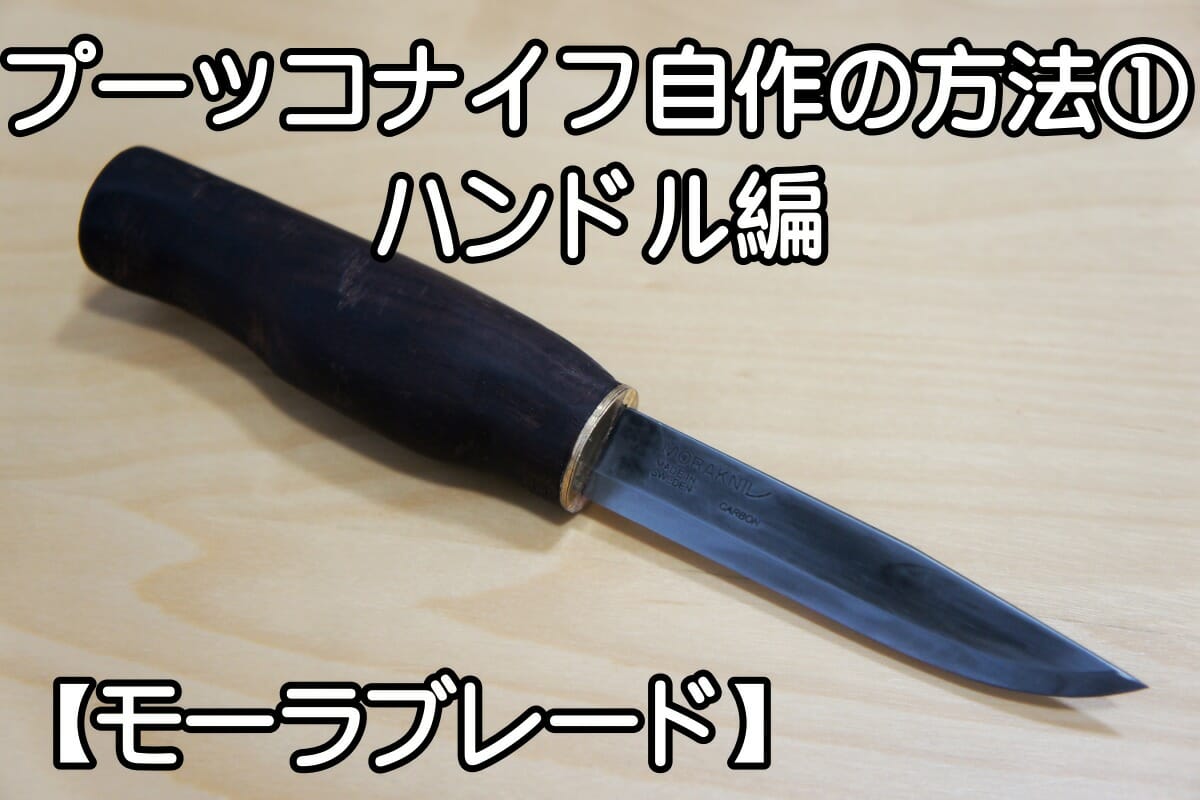

前回製作したナイフについて以下の記事で紹介しています。刃長10cm程度の使いやすいナイフとなっています。真鍮のヒルトに、ハンドルは紫檀(ローズウッド)で蜜蝋クリームで仕上げています。

またシースもタンローから作っており、こちらもかなりお気に入りです。使いもしないのに抜き差ししたくなる一品です。

こんな感じで、ハンドルやシースをしっかり作るとかなりかっこいいオリジナルのナイフを作ることができます。スカンジナビアンナイフの作り方とほとんど同じですね。メーカからブレードを仕入れて、ハンドルとシースを製作する。とても楽しいので、皆さんもやってみてください。

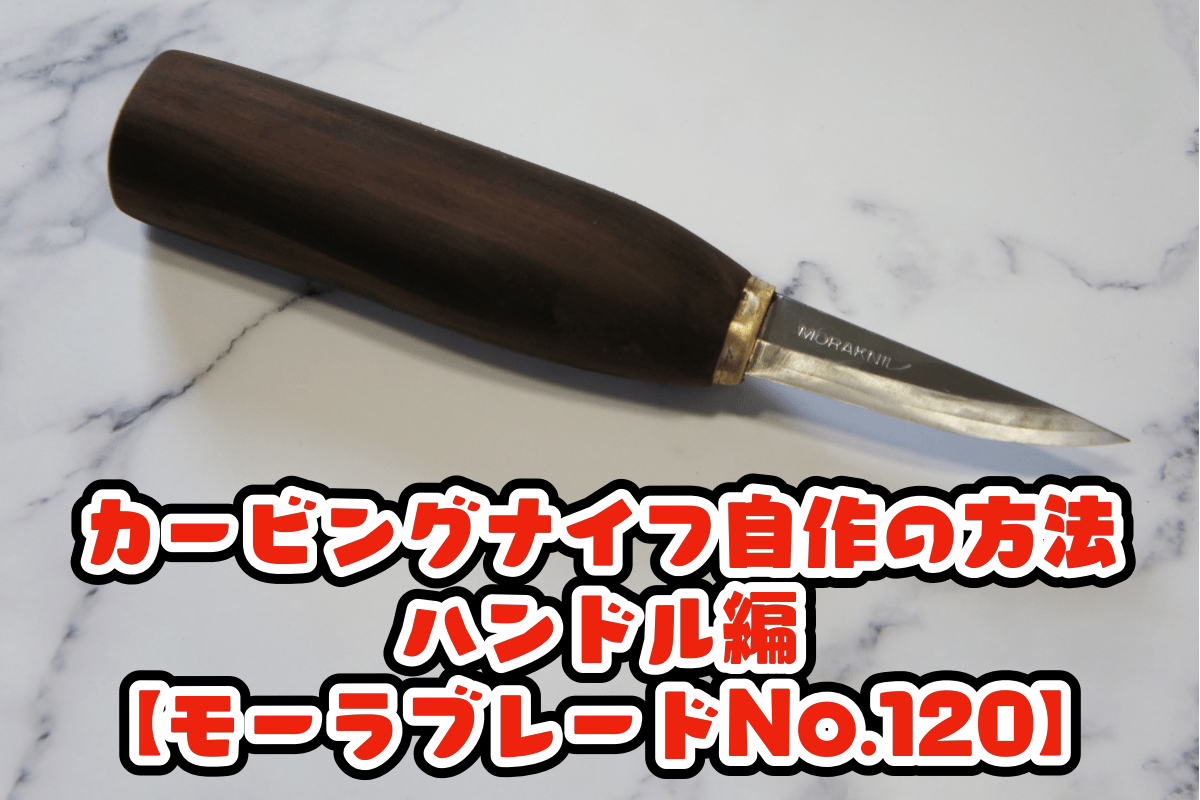

モーラナイフ No.120のブレードに真鍮ヒルトとインディアン・ローズウッド(黒檀)でハンドルを製作しています。蜜蝋とアマニ油を混合したクリームでオイルフィニッシュしており、とても艶の出た綺麗なハンドルとなりました。

今回は刃長が6cm程度ととても短いので、それに合わせて少しずんぐりとした形のハンドルにしており、とても可愛らしい仕上がりとなっています。これが1〜2日で製作できるので、モーラナイフブレードを使用したセミクラフトはとても面白いです。

カービングナイフの作り方~シース編~

ではシースの製作に早速入っていきます。事前準備としては以下のような道具を用意します。

事前準備

- 革 1.5~2mm厚

- 木片(20mm*100mm*50mm)2個

- 木材用接着剤

- レザークラフトセット一式

- 菱ギリ

- へり落とし

- カービングセット

- トコノール

前回使った革は、以下のAmazonの1,100円で20枚くらい入っているタンロー端切れパックを使いましたが、今回は色付きの革にしたいと思い、サンキというお店でA4サイズ程度の端切れを購入してきまして、使用しています。大体1枚300円程度だったと思います。

レザークラフトセットについては6,000円で大体の道具が揃っている「KAMON」を私は購入しました。その後、スタッズなどの道具を追加購入しているので、もう少し予算があるのであれば10,000円程度になりますが、「YIGIZA」のセットが道具が一式揃っていておすすめです。

こちらのセットであればプーッコのシースに描くカービング用の刻印棒もセットで入っています。私は後からこっちの高いセットにしておけばよかったとちょっと後悔しています。

このカービングセットがあれば、シースに描く模様の質を上げることができるので、どこかでカービングセットも欲しいですね。

シースの作り方

まずはシースの鞘部分を作ります。適当なサイズの木片2つを組み合わせて鞘部分を作成します。

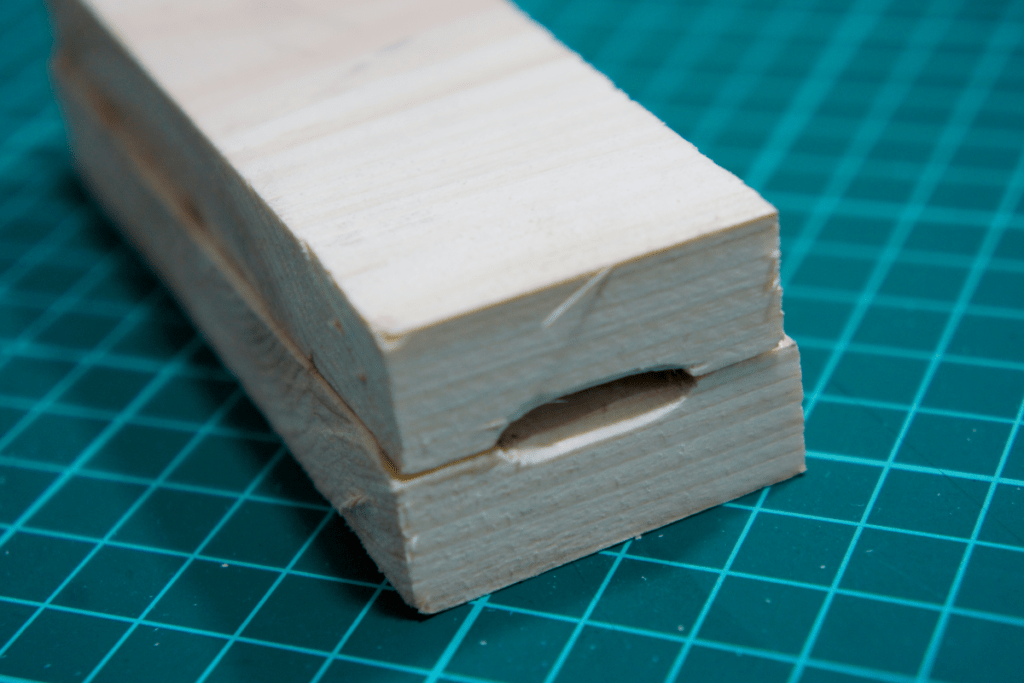

鞘部分の作成

木片に刃のサイズで罫書を行い、その部分を掘り込みます。片面のみの掘り込みでも構いませんが、両面に掘り込みを入れた方が刃の収まりがよく、ガタつきが少なくなります。

他のナイフやカッター、彫刻刀などを用いてナイフの厚さに合わせて掘り込みます。また刃先の部分に水が入った時用の水抜き穴を開けておきます。

掘り終わったら、鞘の貼り付ける面に木材用の接着剤(今回はエポキシ樹脂)で貼り付けます。側面の刃を収める部分も載せておきます。

鞘を貼り合わせたら、鞘にシースの形状の罫書を行います。今回はハンドルに合わせて全体的に丸っこい形に製作したいと思います。

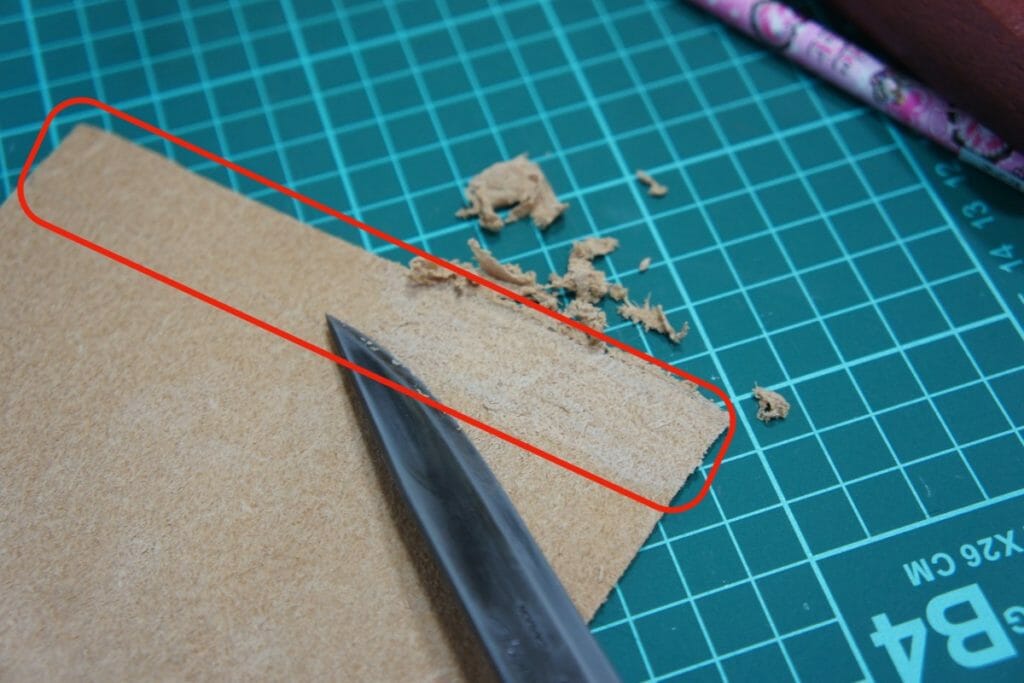

シースをカービングナイフで削り出していきます。形を整えながら、削っていきます。削り終わった姿が次の写真です。もう少し丸っこい感じにした方がよかったですが、まあまあの形状にできたと思います。

続いて形状を整え終わったら、刃を出し入れする口の部分を広げます。革で全体が覆われるため、目くらで刃を差し込む必要があるので刃を入れやすいように口を広げていきます。

ウォーターフォーミングでの革の成形

今回のように木の形状に合わせて革を貼り付けたい場合は、ウォーターフォーミングと呼ばれる技法で製作します。この方法は革を水につけて、形状を固定した状態で乾かすことで、乾いた時に形状が固定されるという成形方法になります。

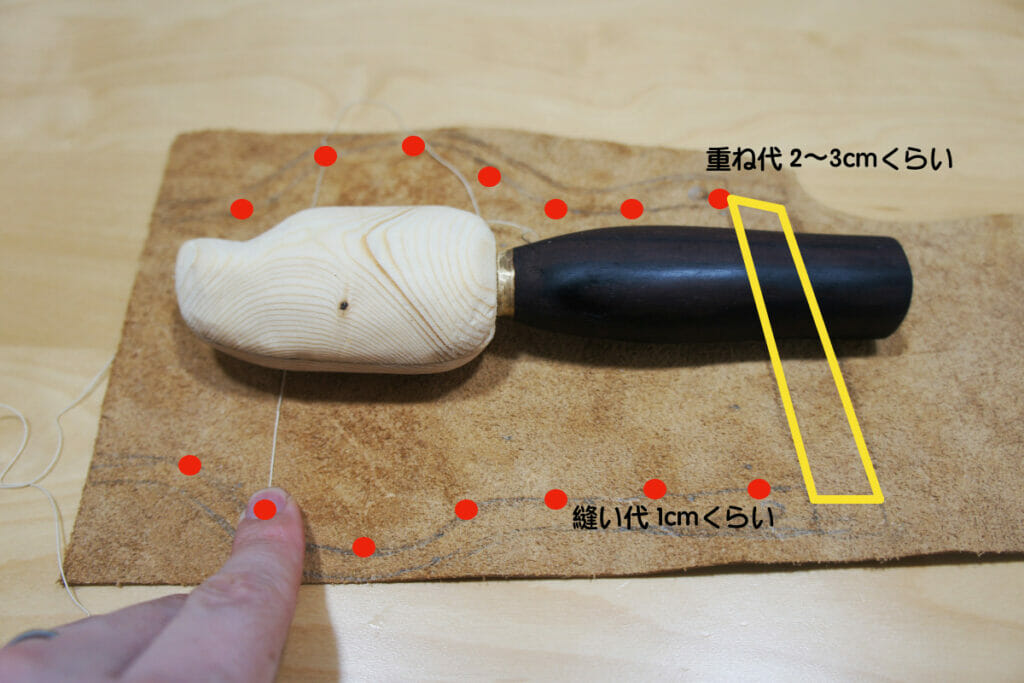

まず革を必要なサイズに切り出します。糸を用いて周囲の径を測って、目印を打っていきます。目印に沿って線を引いてそのあとさらに1cm程度外側に切断位置の罫書を行います。この1cm部分は縫い代となります。

またハンドル側の端は折り返すため、重ね代を2〜3cm程度取っておいてください。今回は1.5mmの革を用いたので、重ね代の裏をすかなかったですが、2mmなどの革を用いた場合は重ね代の裏を薄く削っておいてください。

罫書の位置に合わせて切断します。先端部分は若干革があまり気味にしておくと不足する事態にならずに済みます。

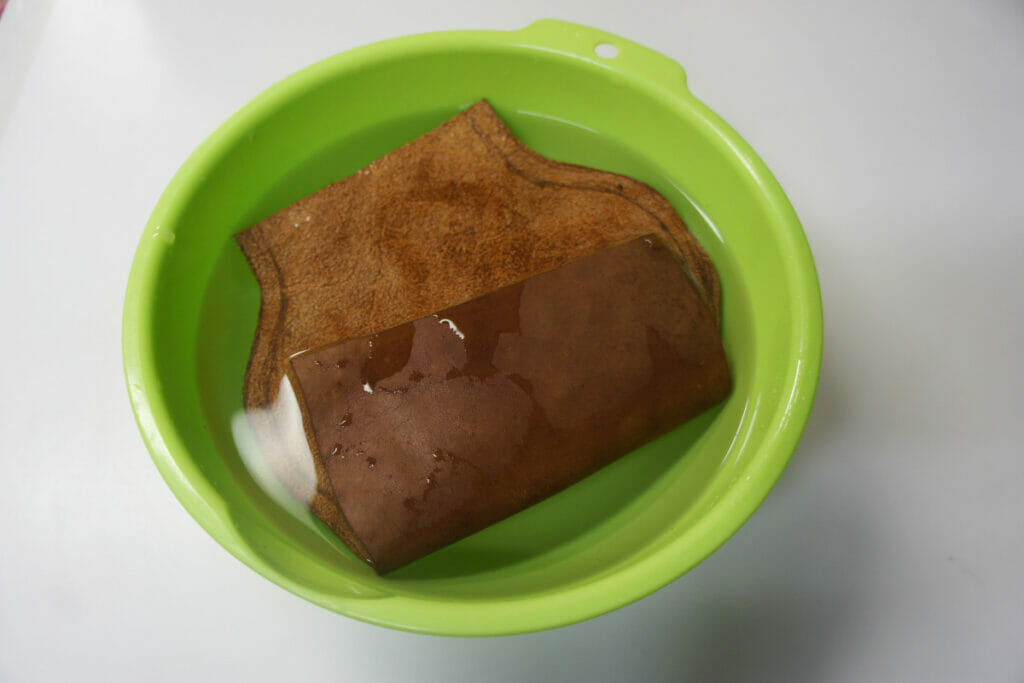

次に革を水に浸します。2、3分革を水に浸けておくとしっかり革が水を吸ってくれます。少し表面をキッチンペーパー等で拭いて、縫い合わせていきます。

ナイフ側は事前準備として刃錆びたりや鞘やハンドルが水分を過剰に吸わないようにナイフはラップで覆い、鞘部分は少し乾性油(アマニ油やグレープシードオイルなど)を塗っておきます。こうすることで木がカビにくくなり、またハンドルが水を吸わずに済みます。(おそらく、オイルフィニッシュしているので、大丈夫だとは思いますが。)

ここで2mm程度の厚みの革の場合、ハンドル側の内側に折り返す重ね代の部分を若干薄くするために、内側の革を剥ぎ取ります。次の写真は前回2mm厚の革で作業した際の参考写真となります。

重ね代の部分を内側に折り込み、ヘラで折り目をつけます。そして菱ぎりで革にテンションが張るようにごくわずかにハンドル径より小さめの位置に穴を開けて、革を引っ張りながら平縫いで縫い付けていきます。これを繰り返していくとハンドルや鞘に沿った綺麗な形状のシースが出来上がります。

一通り縫い終わるとこのような感じになります。ハンドルの重ね代の段の部分が綺麗に出るようにヘラで後をつけます。また鞘とハンドルの切り替え部分も思った形状になるように整えます。

縫い終わった裏側は次の写真のようになります。ハンドル側の端の部分は後で紐を通すため、1.5cm程度余代を残しておいてください。

その他の部分の縫い代は5mm程度までハサミやナイフ等で切り取っていき、やすりがけし、革用ボンドで貼り付け、ヘリ落としを行い、トコノールでコバ磨きをしていきます。

革用ボンドで貼り付けた写真が次の画像です。しっかり貼り付けれるようにクリップで広がらないように止めています。

ハンドル側についてもコバ磨きを行い、紐を通すための穴を開けます。5mm程度の穴をポンチを使用して、穴を開けていきます。そして補強のため、周囲を縫い付けます。菱ぎりで穴を開けて、その後を糸で縫い付けていきます。こちらも平縫いで縫い付けていきます。

次に革紐を製作していきます。大体シースの先端からナイフのハンドルまでより数センチ長いくらいで厚さ1.5mm、幅1.5cmくらいの革で作成します。

片側の端に3,4mmのポンチ穴を開けます。そしてウォーターフォーミングで形状を固定するため、水に沈めた後、捻って形状を作っていきます。

ある程度まきまきして、捻った紐を作れたらシースの穴に通して、そしてもう一度しっかり捻り直します。そして、紐の端の穴に反対の端の部分を差し込みます。このまま放置しておいて、乾いたらしっかり固まり、簡単には取れなくなります。

オイルや乳化性クリーム加工

最後に革にオイルや乳化性クリームを塗ります。今回は乳化性クリームを塗りました。ミンクオイルを塗ると、革がベトつくのと、革が柔らかくなってしまうため、私は乳化性クリームがおすすめです。

今回は革が薄めなので、前回ほどの機密性はなく、シュポッっと空気が抜ける音を出すことはできませんでした。やはり作りをしっかりさせたい場合は2mmの革の方がおすすめです。

まとめ

今回は前回のカービングナイフのハンドル製作に引き続き、カービングナイフ用のシースを作成しました。シース製作は2つ目となるので、だいぶ慣れて簡単に作れるようになってきました。

また今回のハンドル製作はプーッコナイフでハンドル、鞘を加工したため、綺麗な表面に仕上げることができました。次回の製作はよりレベルアップできそうなので、また楽しみです。

このようにモーラナイフのブレードを購入するとセミクラフトで、ハンドルとシースを製作するだけで、自分だけのオリジナルナイフを製作することが可能です。皆さんもぜひ試してみてください。