和包丁の柄は差し柄になっており、簡単に交換ができる作りになっています。和包丁の柄には和包丁の柄の良さがありますが、私は洋包丁の持ちやすいハンドルの方が好みのため、ヤフオクで購入したジャンク包丁の柄を花梨の端材で洋包丁のハンドルに交換したいと思います。

CONTENTS

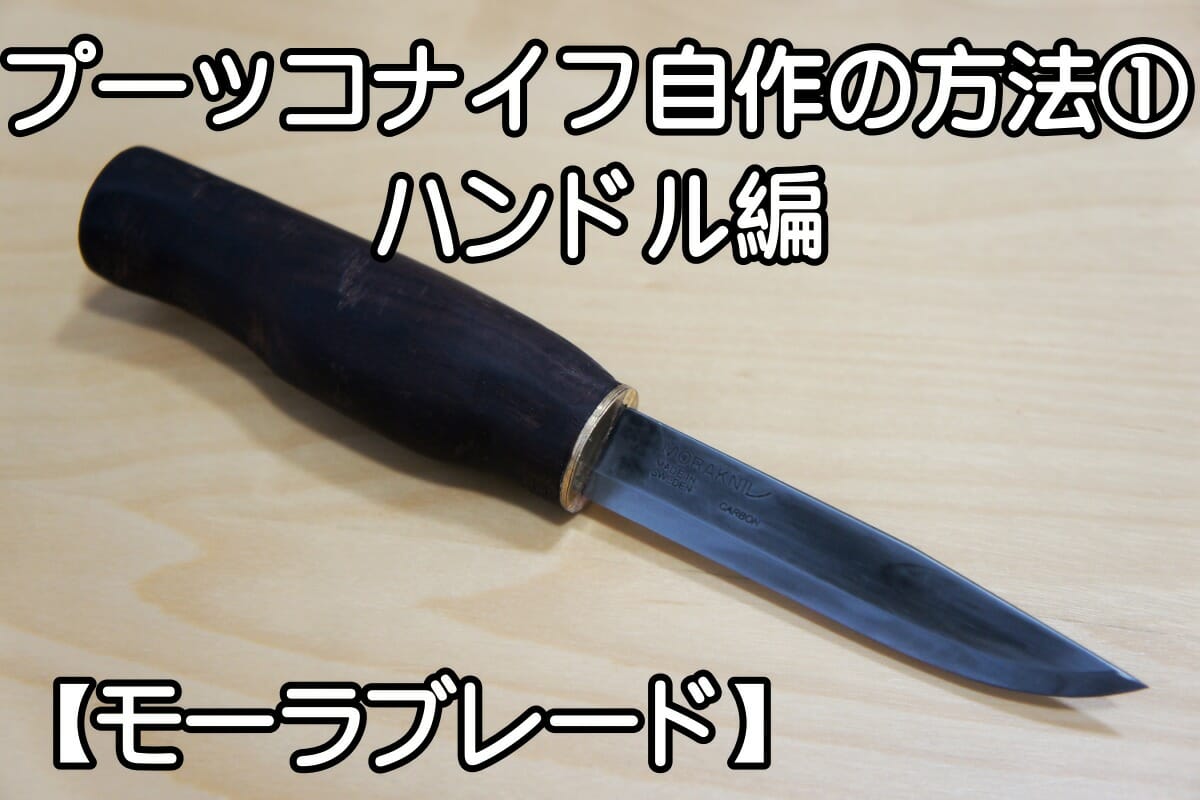

ヤフオクで購入した包丁

最近、魚を捌くように片刃の包丁が欲しくなっていました。私は自分で研げますし、ある程度直しもできるので、ジャンクで包丁が売っていないか探していました。

探していたら、ヤフオクで柳刃と出刃の2本でクーポン使用で1,500円の包丁があったので、早速購入したのですが、やはりジャンクだけあって、色々手直しが必要でした。

錆おとしから始まり、研ぎ直し、ハンドルの割れの補修などを行った結果が以下の写真です。ただハンドルの割れだけはやはり気に入らなかったので、洋包丁風のハンドルに取り替えることにしました。

交換用の木材が以下の花梨の端材となります。結構な赤褐色をしているので芯材近辺の端材でしょうか?辺材は黄白色をしているとのことです。

ハンドルの加工方法

まずは和包丁の柄を取り外します。やり方は簡単です。柄を叩き割ります。ハンドアックスをお持ちの方は刃を包丁の差金に沿って当てて、上からトントンとハンマリングしてあげると簡単に割れます。

ものすごく簡単に割れるので、差し柄を取り外したい方にはおすすめする方法です。

というネタはおいておいて、現実的な方法としてはナイフ、ノミやマイナスドライバーを当ててハンマーで叩いていくのが妥当なところでしょうか?

取り外すと今までの汚れが詰まった錆が出てきますので、錆をやすりなどで落とします。刃を包んで作業をすると手を切らずにすみます。

続いて、花梨の端材からハンドルを切り出していきます。ハンドルの加工方法は以下の記事を参考にしてください。

今回は2回目の記事なので、かなり中間部分を端折っています。流れは以下です。

- 刃を嵌める溝を木材に掘る

- 金属・木材用の接着剤で接着する

- 木材に切り出す形状に罫書を行う

- 糸鋸などで大雑把な形状に切り出す

- ナイフなどで形を整える

- 紙やすり・耐水ペーパーなどでやすりがけをする

- 蜜蝋クリームで仕上げをする

③の罫書については実際に持っている洋包丁のハンドルを当てて、大体の形状を罫書すると求めている形状にしやすいかと思います。

私はヘンケルスの洋包丁を持っているのですが、そのハンドルを真似て作成しています。力を入れる必要があるため、実物より少し太めに作っています。作業を終えると以下の写真のようにハンドルが完成します。

初めて花梨を取り扱いましたが、切粉が飛ぶたびに花梨の木材のいい香りがしました。ハンドルの匂いを嗅いで見てもかなりいい香りがします。

色も仕上げの蜜蝋クリームを塗ったのですが、赤褐色の明るい色が残ってくれました。ローズウッドだと結構暗い色に変わってしまうので、花梨の柄は赤色のアクセントが効いていておすすめです。

ウッドパームレスト自作

本記事とは全く関係ないですが、余っていた端材でパームレストも作ったので、合わせて紹介。

こちらはソノケリンを使っています。ソノケリンはローズウッドをインドネシアに植樹したものらしく、環境の影響で成長が早く、緻密さで本物のローズウッドに劣るらしいです。私的にはめっちゃ綺麗な木目が出ているので、これが安いならありだと思います。

430 * 13-18 * 65 mmのサイズになります。こんなでかい端材があってよかったです。13-18mmの傾斜を付けて、手を置きやすくしています。この前作ったナイフで削りました。裏は百均の滑り止めを付けています。

まとめ

今回は出刃包丁の柄を洋包丁風のハンドルに仕上げました。やはり高い木材を使うと密度が高いので、加工した際に表面が綺麗ですね。

花梨は本当にめちゃくちゃいい香りがするので、何か小物として加工するのもいいかもしれません。今度、また花梨が手に入ったら、キーホルダーか何かを作ってみるのも楽しいかもしれません。

まだ家には黒檀とウォールナットの端材があるので、そのうち何かに加工したいと思います。ソノケリン(インドネシアローズ、ローズウッド)はキーボード用のパームレストに変身したため、在庫からなくなりました。

また何か作ったら、記事にしたいと思います。